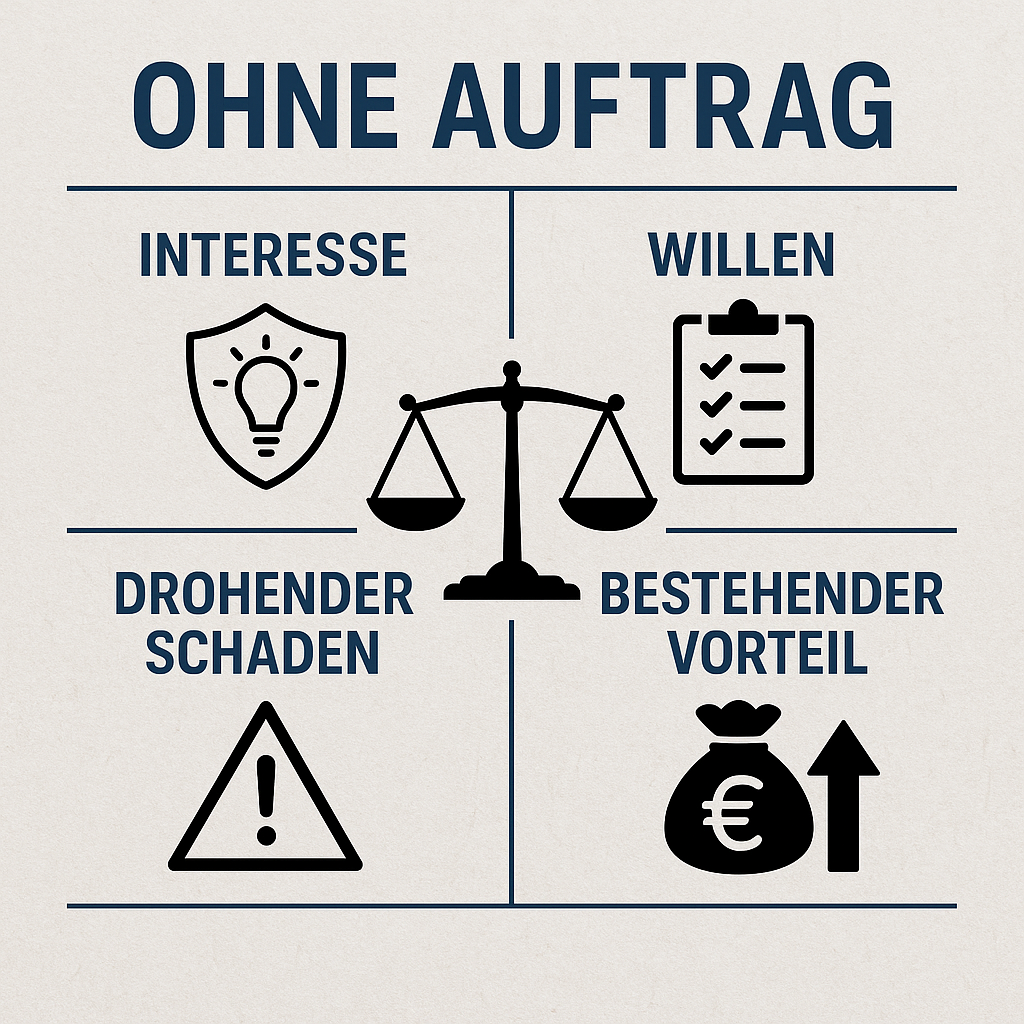

Die Geschäftsführung ohne Auftrag verlangt, dass das übernommene Handeln sowohl förderlich für den Geschäftsherrn ist als auch mit dessen Willensrichtung übereinstimmt. Nur wenn beide Bedingungen vorliegen, lässt sich die Maßnahme rechtlich rechtfertigen. Das Kriterium des Interesses bedeutet, dass die Handlung dem Betroffenen einen objektiven Nutzen bringt. Ob dieser zuvor eine solche Maßnahme geplant oder ausdrücklich geäußert hat, ist dabei unerheblich. Entscheidend ist eine sachliche Bewertung der Lage: Wird durch das Eingreifen ein Schaden verhindert oder ein vorhandener Vorteil gesichert, besteht ein berechtigtes Interesse.

Neben dieser objektiven Komponente spielt die Willenslage eine zentrale Rolle. Hier wird zwischen tatsächlichem und mutmaßlichem Willen unterschieden. Der wirkliche Wille stellt die konkrete Entscheidung oder Haltung des Geschäftsherrn dar. Er kann durch ausdrückliche Anordnungen, Vereinbarungen oder durch sein Verhalten erkennbar werden. Ist dieser eindeutig feststellbar, darf ihm nicht zuwidergehandelt werden. Auch eine Maßnahme, die für den Betroffenen nützlich wäre, ist unzulässig, wenn sie seinem klar geäußerten Wunsch widerspricht.

Fehlen gesicherte Anhaltspunkte, tritt der mutmaßliche Wille in den Vordergrund. Dieser orientiert sich daran, wie der Geschäftsherr unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise entschieden hätte. Grundlage für diese Beurteilung bilden seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, seine Interessenlage sowie sonstige erkennbare Faktoren. Es geht nicht um eine abstrakte Bewertung, sondern um eine möglichst realitätsnahe Annäherung an die individuellen Vorstellungen. Ein klassisches Beispiel ist die Rettung eines Hauses bei Brandgefahr: Auch ohne Zustimmung darf davon ausgegangen werden, dass der Eigentümer dieses Eingreifen unterstützen würde.

Das Zusammenspiel von Vorteil und Willensrichtung erfordert eine sorgfältige Abgrenzung. Ein Handeln, das objektiv vorteilhaft ist, verliert seine Berechtigung, sobald es dem erkennbaren tatsächlichen Willen zuwiderläuft. Damit wird die Entscheidungsfreiheit des Geschäftsherrn geschützt. Fremde Eingriffe dürfen nicht die Selbstbestimmung verdrängen, selbst wenn sie vordergründig hilfreich erscheinen. Der mutmaßliche Wille kommt nur dort zum Tragen, wo keine entgegengesetzte Haltung bekannt ist.

Diese Differenzierung hat eine Schutzfunktion. Sie ermöglicht, dass in dringenden Situationen Verantwortung übernommen werden kann, gleichzeitig aber die Autonomie des Geschäftsherrn nicht beeinträchtigt wird. So wird ein Gleichgewicht geschaffen: Auf der einen Seite steht die Möglichkeit, durch sofortiges Handeln Gefahren abzuwehren oder Vorteile zu sichern, auf der anderen Seite bleibt das Recht des Betroffenen gewahrt, über seine Angelegenheiten selbst zu bestimmen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Geschäftsführung ohne Auftrag nur dann zulässig ist, wenn sowohl ein objektiver Nutzen besteht als auch der wirkliche oder mutmaßliche Wille beachtet wird. Diese Voraussetzungen gewährleisten, dass Eingriffe im Interesse des Geschäftsherrn erfolgen, ohne seine Selbstbestimmung zu verletzen. Sie schaffen damit eine dogmatische Grundlage, die nicht nur theoretisch relevant ist, sondern auch in praktischen Situationen wie Notfällen oder spontanen Hilfsleistungen erhebliche Bedeutung entfaltet. In Ausbildung und Rechtsprechung bilden diese Prinzipien einen wesentlichen Bestandteil, der in verschiedenen Fallkonstellationen konkretisiert wird.