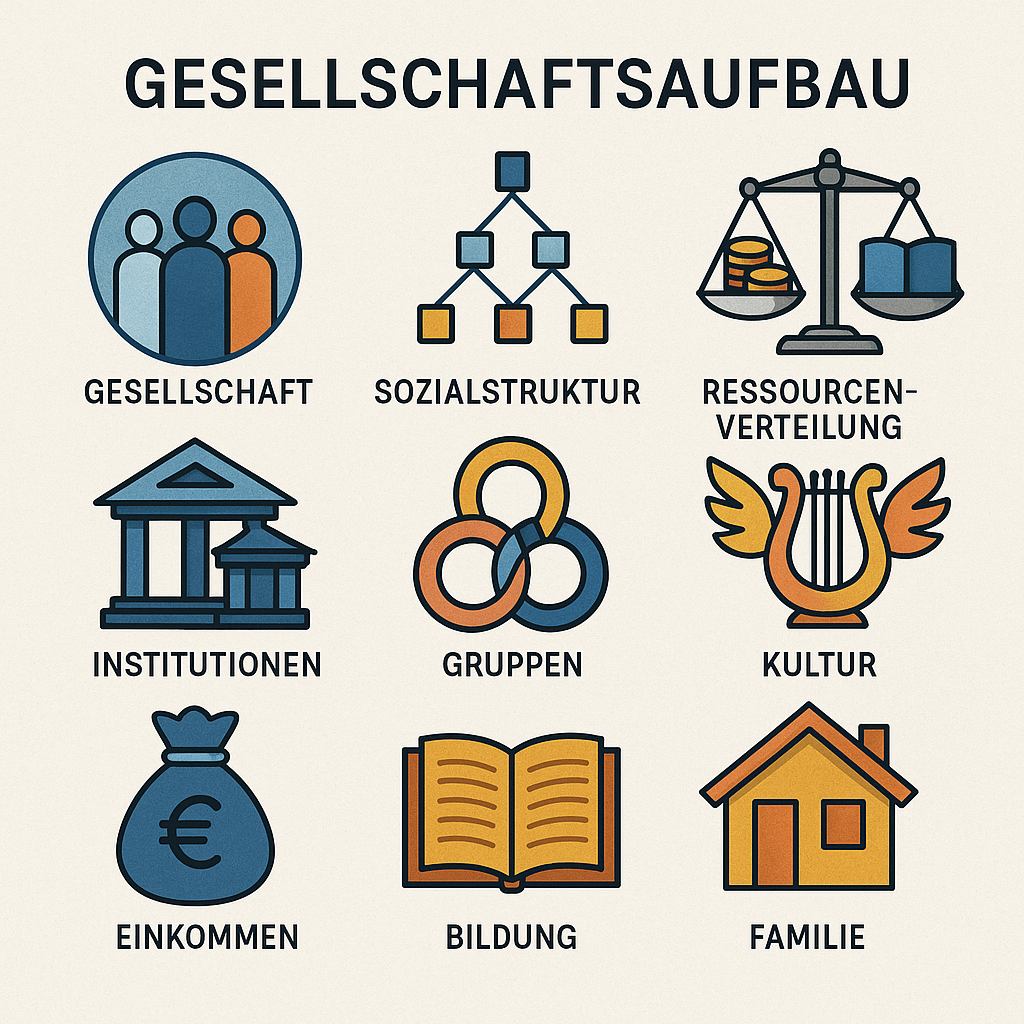

Der Gesellschaftsaufbau beschreibt die innere Ordnung einer Gemeinschaft und zeigt, wie Menschen in Rollen, Positionen und Beziehungen zueinanderstehen. Dabei spielen Kriterien wie Einkommen, Bildung, Einfluss oder sozialer Status eine wesentliche Rolle. Diese Strukturen entstehen nicht zufällig, sondern ergeben sich aus der Verteilung von Ressourcen, der Organisation politischer und wirtschaftlicher Systeme sowie aus kulturellen Traditionen, die Werte, Religion, Sprache oder familiäre Muster betreffen. Modelle der Gesellschaft verdeutlichen, wie sich diese Ordnung historisch wandelt – von starren Klassensystemen zu flexibleren und vielfältigeren Formen.

Unter Gesellschaft versteht man eine große Gruppe von Menschen, die in einem gemeinsamen rechtlichen und politischen Rahmen lebt. Sie ist durch verbindliche Regeln, ein Wirtschaftssystem und gemeinsame Normen gekennzeichnet. Die Mitglieder teilen grundlegende Werte, entwickeln Bindungen zueinander und schaffen dadurch eine kollektive Identität. Dieses Gefüge ermöglicht geordnetes Zusammenleben und verleiht dem Einzelnen Orientierung.

Die Struktur einer Gesellschaft lässt sich in mehrere Dimensionen gliedern. Ein zentrales Element ist die Sozialstruktur, die das Netz aus Positionen und Rollen beschreibt, in dem Individuen eingebunden sind. Klassen, Schichten oder Statusgruppen geben Hinweise darauf, wie Chancen und Ressourcen verteilt werden. Eng damit verbunden ist die Ressourcenverteilung, die ungleich erfolgt und maßgeblich über soziale Teilhabe und Aufstiegschancen entscheidet. Einkommen, Bildung und Macht sind dabei entscheidende Faktoren.

Ebenso wichtig sind Institutionen wie Staat, Wirtschaft, Familie oder Bildungssystem. Sie stellen die tragenden Säulen der Gesellschaft dar, sichern Stabilität und vermitteln verbindliche Normen. Durch sie wird das Handeln der Menschen koordiniert und in feste Bahnen gelenkt. Ergänzt werden diese Strukturen durch Gruppen und Gemeinschaften, die aus kleineren Einheiten bestehen. Dazu gehören etwa Vereine, Religionsgemeinschaften oder berufliche Netzwerke. Diese Vielfalt stärkt Identität und Zugehörigkeit, kann aber auch Spannungen hervorrufen, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen.

Ein Blick in die Geschichte verdeutlicht den Wandel solcher Strukturen. Im Mittelalter war die Gesellschaft streng hierarchisch organisiert: König und Adel standen an der Spitze, gefolgt von Klerus und dem einfachen Volk. Geburt bestimmte weitgehend über Rechte und Pflichten, sozialer Aufstieg war kaum möglich. Die moderne Gesellschaft unterscheidet sich deutlich davon. Zugehörigkeiten entstehen nicht mehr ausschließlich durch Herkunft, sondern können durch individuelle Entscheidungen geprägt werden – etwa durch Bildung, berufliche Laufbahn oder persönliche Lebensstile. Gruppen bilden sich zunehmend über Werte, Interessen oder Konsumgewohnheiten. Dennoch existieren weiterhin Ungleichheiten, wenn auch in veränderter Form.

Die Art des gesellschaftlichen Aufbaus hat direkte Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Sie beeinflusst Handlungsspielräume, Zukunftsaussichten und das Selbstverständnis der Individuen. Wer über Ressourcen und Bildung verfügt, besitzt mehr Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, während Personen mit geringeren Mitteln häufig eingeschränkt bleiben. Damit zeigt sich, dass Gesellschaftsaufbau nicht nur ein theoretisches Konzept ist, sondern reale Konsequenzen für Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Teilhabe hat.

Er bildet die Grundlage für das Verständnis sozialen Miteinanders und macht sichtbar, wie Menschen eingebunden sind, welche Rollen sie übernehmen und welche Perspektiven ihnen offenstehen. Gleichzeitig eröffnet er die Möglichkeit, Veränderungen zu gestalten, da sich Gesellschaften ständig neuen Bedingungen anpassen müssen.